レンズフィルターを使いこなそう

レンズフィルターには、大切なレンズを保護するものから、イメージ通りの写真作品に仕上げるものまで多種多様な商品があります。写真撮影の奥深さをより楽しめる、フィルターの効果と詳しい使い方をご案内します。

●手持ちのレンズに合うフィルターサイズを確認しましょう

交換レンズにはそれぞれ適応するフィルター径が記されていますので、フィルター選びの前に確認しましょう。

1.フロントキャップの裏

2.レンズ前面

3.鏡筒

※取付できないレンズもあります

![]()

1.フロントキャップの裏![]()

2.レンズ前面![]()

3.鏡筒![]()

※取付できないレンズもあります

●フィルターの取り付け方、外し方

取り付け方

フィルターをケースから取り出すときは、ガラス面に触れないように枠を持って取り出してください。カメラやレンズを安定した場所に置いて、ネジが噛まないようにゆっくり回して取り付けます。途中で引っかかった時には無理な力を加えず、一度取り外して再度付け直しましょう。

フィルターを重ねて取り付けるのは、光学性能の劣化の元となり推奨されていません。

(一部効果を増強させるために重ね付けするフィルターもあります)

複合的な効果を狙ってフィルターを重ね付けする必要がある場合は、必ず濃い色のフィルターが前面に来るように取り付けてください。

普段保護フィルターを取り付けている方も、別のフィルターを取り付ける際には一度外すようにしてください。

取り外し方

特に金属鏡筒のレンズの場合に多いのですが、フィルターがレンズにがっちり嵌って外れなくなってしまったように思える時があります。フィルターの両端だけつまんで外そうとすると、僅かにひずんでネジが食い込んでしまうためです。

このような時は、フィルター前面に均等に力を入れて回すと、案外簡単に外れます。手のひらがフィルターに付く恐れがあると思われる方は、机にラバーマットなどを敷いてレンズを回して外すといいでしょう。ただし、C-PL、クロスなど2枚重ねになっているフィルターにはこの方法は使えませんので、取り付けの時にきつく締めすぎないようにしてください。

外れにくいフィルターを軽い力で外せる便利な商品も取り扱っています。

> エツミ 「フィルタールーズ」

> ケンコー 「デジタルミクロクロス らくらくラバープラス」

●フィルターのメンテナンス

画質を維持するためにも、使用した後や汚れが気になる時には早めの清掃が大切です。

-

![]()

1.ブロアー・ブラシ

小さなチリ・ホコリなどは、まずブロアーで吹いて飛ばし、溝に入ってしまっているものは、ブラシで軽く掃いてやります。通常のお手入れはこれだけで十分です。ホコリがついたままクロスで拭いたりしてしまうと、逆に傷つける原因になる場合もあります。

-

![]()

2.クリーニングクロス

うっかり指で触れてしまったりした場合は、クリーニングクロスやクリーニングペーパーで拭き取ります。レンズの中心から端まで円を描きながら軽く拭いていきます。撥水・防汚処理のされたフィルターなら、乾拭きで綺麗になるはずです。

-

![]()

3.レンズクリーナー

クリーニングリキッドは最後の手段です。必ず、カメラレンズ用のクリーナーを使用してください。アルコール濃度の高いクリーナーは、コーティングを侵してしまいます。クリーニングペーパーに少量つけて、円を描きながらまんべんなく拭いていきます。拭きムラを残さないよう、最後に乾拭きしましょう。

●レンズの一部として付けておける「常用」フィルター

レンズに使用されている素材は一般的なガラスより柔らかく、傷に弱くなっています。また、透過率を上げるためのコーティングも施されており、これらが傷つくとゴースト・フレアといった画質低下の原因となります。

保護フィルターはそんなデリケートなレンズをキズ、汚れ、衝撃から守るアイテムです。無色透明で特殊な効果のないフィルターなので、基本的にレンズにつけたままにしておきます。レンズと同様に前ネジが切ってあるので、上からレンズキャップも付けられます。保護フィルターを付けておくことで、レンズへのダメージを気にせず撮影に集中できます。

大切なレンズが傷つく前に、保護フィルターは最初にレンズとセットで揃えるのがベストです。

●保護フィルターのグレードの違い

フィルターにはデジタル用のマルチコーティングが施されたものと、そうでない古い設計のものがあります。古いタイプは安価ですが、レンズを守る代わりに画質を落とす結果となってしまいます。デジタルカメラでレンズの描写力を発揮させるには、デジタル用フィルターが必須となります。また、デジタル用フィルターの中でも、その性能によっていくつかのグレードが存在します。

コーティング――高品質のフィルターは片面0.3%以下と非常に反射率が低く、画質に及ぼす影響が限りなく少なくなっています。

ガラス・枠の強度――外からの衝撃に強く、割れたり歪んだりすることが少なくなります。

撥水・防汚処理――泥はねや雨の心配のある屋外でも安心して使え、お手入れも簡単です。

帯電防止処理――細かなチリ・ホコリが付着しにくく、花の接写でも花粉の付着を気にせず撮影できます。

ケンコーレンズプロテクター

「ケンコーレンズプロテクター」をもっと見るマルミレンズプロテクター

「マルミレンズプロテクター」をもっと見る●風景写真に欠かせない、作品作りのための代表的なフィルター

被写体の表面反射をコントロールするフィルターで、PLフィルター、ポラライズフィルターとも呼ばれます。現在一般的にはサーキュラーPL(C-PL・円偏光)という種類の偏光フィルターが使われています。

水面やガラスなどに反射した像を除去したり、コントラストを高めたりする効果があります。2枚重ねになっており、前側のリングを回して効果の強弱を調整します。

効果を最大にすればいいというものではなく、やりすぎると色が濁ったようになってしまう時もあるので、好みの写りになるようにうまく調整しましょう。

●PLフィルター、ここに注意

[購入前に確認を]

偏光フィルターにはPL(偏光)とサーキュラーPL(円偏光)の2種類があります。どちらも反射除去という効果は同じですが、オートフォーカスカメラにはサーキュラーPLを使用する必要があります。PLは古いマニュアルフォーカスカメラ用で、安価ですが現行のカメラではAFや露出の誤差が発生してしまうので使用できません。

また、偏光フィルターは2重構造の為、保護フィルターなどと比べ枠が厚いものがあり、広角レンズで使用するとケラレが発生する場合があります。デジタル用のフィルターは薄枠タイプが主流ですが、使用するレンズによっては確認が必要です。

[フィルターの寿命]

偏光フィルターは紫外線と熱に弱く、使用頻度の多い方は2~3年、長くても7~8年で寿命が来てしまいます。偏光の効果が十分に発揮されないだけでなく、黄色っぽく色が濁ることもあります。

偏光フィルターの効果に疑問を感じたら、フィルター越しに液晶モニターを見てみてください。効果が最大になるように調整して画面が見えなくなれば劣化の心配はありません。逆に透けて見えてしまう場合は劣化してしまっています。

[撮影時の注意]

一般的な偏光フィルターの使用時には、EV値が2段落ちてしまいます。2段分シャッタースピードが遅くなるので、手ブレに気をつけましょう。また、一眼レフではファインダーの明るさにも関わってきます。高品位のPLフィルターには、1段分明るいものもあります。

晴天下で使うことが多いため、フレアの発生には注意が必要です。必ずフードをセットで使いましょう。純正フードにはフィルター操作用の窓が開いているものとそうでないものがあります。窓がない場合、フィルターの効果を確認してからフードを付け直す必要があるので、汎用のねじ込みフードを使用するのも一つの方法です。

●PLフィルターの使い方

偏光フィルターは正しい使い方をすることで、その効果を発揮できます。また曇天時など環境によっては、十分な効果が得られない場合があります。

【反射を除去する場合】

水面やガラス面の反射を取り除く撮影では、斜めの位置から撮影するのが効果的です。平面に対して30~40°の時が最も効果的です。

【コントラストを高める場合】

青空を配した風景でコントラストを高めるには、太陽の位置が重要です。太陽を背にして撮影者との位置を結んだ直角方向とその左右の方向の青空に最も効果があります。

ケンコーC-PLフィルター

「ケンコーC-PLフィルター」をもっと見るマルミC-PLフィルター

「マルミC-PLフィルター」をもっと見る●色に影響を与えず、取り込む光の量を調整する

日中、絞りを開けてボカしを効かせた撮影をしたいとき、あるいは長時間露光をしたいときに使用します。絞りすぎによる回折現象を避けるためにも使用します。

NDフィルターは濃度によって細かくラインナップされています。より強い効果を出したいときには組み合わせて使用する場合もあります。重ねるとそれだけ画質は落ち、フィルターの厚みでケラレやすくなることに気をつけなければいけません。厚みを出さずに濃度を調整する方法として、ゼラチンフィルターを用いるという方法もあります。

●NDフィルターの濃度と露出係数(落とすシャッタースピード)

| 露出係数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 6.7段 | 8.7段 | 9段 | 10段 | 16.5段 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

ND2 | ND4 | ND8 | ND16 | ND100 | ND400 | ND500 | ND1000 | ND100000 |

|

0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | - | - | 3.0 | - |

●適正シャッタースピードの計算

表にないNDフィルターを使用する場合、もしくは組み合わせて使用する場合は、以下の計算式で適正シャッタースピードが求められます。

【NDフィルターを装着した際に適正露出となるシャッタースピード】

=『NDフィルター未装着時の適正シャッタースピード』×『装着するNDフィルターの露出係数』

また、NDフィルター同士を重ねた時は、2つの露出係数を乗算した数値になります。

例:ND2×ND4=ND8●マクロ機能のないレンズでも手軽に接写を可能にする

マクロレンズと比べかさばらず、いつものレンズで気が向いたときに接写が楽しめます。レンズの前にルーペを取り付けるイメージです。そのため、マクロレンズのように隅々までしっかり描写できるわけではなく、端に向かうにしたがって流れたような像の乱れが出てきます。

クローズアップレンズには単玉タイプで薄型軽量のMCクローズアップと、1群2枚の構成にして上記の画質劣化を抑えたACクローズアップとがあります。

クローズアップレンズには度数があり、写せる大きさとピントが合う範囲がおおよそ決まっています。そのため、もともと最短撮影距離が短いレンズに付けてもほとんど意味がありません。また、接写以外の撮影では外しておく必要があります。

●クローズアップレンズの撮影可能距離の目安 ※使用するレンズによって撮影距離は異なります

|

ワーキングディスタンス(レンズと被写体との距離) | 推奨されるレンズの最短撮影距離 |

| No.1 |  |

100cm~ |

|---|---|---|

| No.2 |  |

70cm~ |

| No.3 |  |

30cm~50cm |

| No.4 |  |

30cm~50cm |

| No.5 |  |

30cm~50cm |

| ワーキングディスタンス | 焦点距離と撮影倍率 | |

| No.10 高倍率タイプ

|  |

50mmの場合=1/2倍 100mmの場合=等倍 |

●以上のように、No.1、No.2は望遠レンズ向き、No.3~5は標準レンズ向きとなっています。

クローズアップレンズのラインアップをチェック

「クローズアップレンズのラインアップをチェック」をもっと見る【接写リング(中間リング)】いつものレンズで接写できるもう一つのアイテム

手持ちのレンズでマクロ撮影を楽しむもう一つのアイテムとして、接写リングがあります。レンズとボディの間に組み込んで、リングの長さの分だけ接写を可能にするアダプターです。クローズアップレンズと違いレンズの光学系に影響を与える要素がないので、画質の劣化がありません。組み合わせて使うことで距離の調節ができますが、接写リングの長さがレンズの焦点距離より長くならないようにしましょう。手ブレ補正はオフ、ピント合わせはMFが推奨なので、三脚の併用が必須となります。

●暖かな日差しや、柔和な表情を演出する

ピンボケ写真とは異なり、しっかりとピントに芯のある写りの上に柔らかさが加わります。カメラ内やパソコンで気軽に画像処理できるようになったこともあり、あまり重要視されないフィルターですが、後で加工するよりも、被写体に当たる光そのものが柔らかいイメージの幻想的な写真になります。

後々一枚ずつ加工するような手間もかからないので、撮影枚数の多いポートレートなどにおすすめです。

ソフト系フィルターは、撮影レンズの焦点距離が長くなるほどソフト効果が強くなります。 F値では変わりません。

ソフトフィルターの作例1:昼の撮影

ソフトフィルターと一口に言っても、効果の度合いによって様々な種類があります。単純に柔らかいイメージで撮るだけでなく、全体的なコントラストを下げる目的で使われることもあります。また、効果の強いフィルターは写真全体に効果を示し、弱いフィルターはハイライトに重点的に効果を出す傾向があります。

これが、フィルターでソフト効果を狙うのと撮影後に行うレタッチの大きな違いのひとつです。

ソフトフィルターの作例2:夜の撮影

ソフトフィルターは夜景やイルミネーションも幻想的に演出します。ここにも、レタッチでは再現できないソフトフィルターのメリットがあります。

注目して頂きたいのは、橋のケーブルの小さな光がソフトフィルターの効果によって拡散され、強調されているということです。この効果は、明るい夜景だけでなく、星空の撮影にも有効です。星景写真の愛好家には、ソフトフィルターを愛用される方が多いのです。

ソフトフィルターのラインアップをチェック

「ソフトフィルターのラインアップをチェック」をもっと見る●スライドと回転で、効果を自由自在に操る

角型フィルターは豊富なカラーとグラデーションが特徴のフィルターです。フィルターの半分に効果があり、もう半分は無色透明なハーフフィルターが人気です。

角型フィルターは直接レンズにねじ込むのではなく、専用のホルダーでレンズの前にセットします。フィルターの上下スライドとホルダーの回転という2軸によって、フィルター効果を出す範囲を細かく調整できます。また、ホルダーは複数枚のフィルターをセットできるようになっており、複合的な効果を演出することができます。

角型フィルターの一例

明暗差が大きい構図において、一部のみ減光して白飛びを抑えます。通常のNDと同様の濃度のバリエーションに加え、グラデーションの度合いによって、広角レンズ向きのソフトと望遠レンズ向きのハードがあります。

ハーフNDと同様に、片側にだけ色効果の付いたフィルターです。夕焼け、青空、森林などのイメージを強調するほか、極端な色を乗せることで、エキセントリックな表現を狙うこともできます。

中心部が透明で、周囲に効果を出すフィルターです。ソフト調に写るホワイトをはじめとした各色が揃っています。円形フィルターと違い透明部を動かせるので、自由な構図で撮影することができます。レンズの焦点距離や絞りで、効果は大きく変わります。

効果の出し方を細かく調整できることを活かして、角型フィルターには多くの個性的なフィルターがあります。写真に虹を写り込ませるレインボー、複眼で見たかのようなマルチイメージ、遠近2ヵ所に同時にフォーカスを合わせられるスプリットフィールドなど、型にとらわれない写真が撮れます。

使用フィルター:P154 ND8(0.9)&P662 フルーオレンジ1

角型フィルターは別々の効果を重ねがけすることで、さらに独創的な写真も作り出せます。左の写真はND8とオレンジのハーフカラーの組み合わせです。燃えるような空と押し寄せる波の動きがともに収められています。フィルターごとに角度を変えられるホルダーもあり、ひらめき次第で無限の使い方が秘められています。

●角型フィルターのセットアップ

-

![]() 1.レンズにアダプターリングを

1.レンズにアダプターリングを

ねじ込む -

![]() 2.アダプターリングにフィルター

2.アダプターリングにフィルター

ホルダーを取り付ける -

![]() 3.フィルターをホルダーに

3.フィルターをホルダーに

差し入れる

角型フィルターは、フィルター本体・フィルターホルダー・アダプターリングの3つの要素で構成されています。一見複雑なようにも見えますが、フィルターだけを素早く取り換えられたり、アダプターを替えれば違う径のレンズでも同じ使い方ができたりと、非常に汎用性に優れています。

おすすめメーカー

コッキン

LEE Filters

NiSi

マルミ

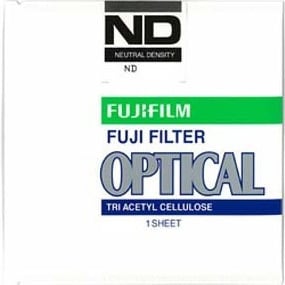

【富士フイルム ゼラチンフィルター】超広角・超望遠レンズにも対応する薄膜光学フィルター

主に中判・大判フィルムカメラの色温度や色調の補正に使用されてきた光学フィルターです。デジタルカメラはカメラ内で色の補正ができるので、補正用のフィルターは一般的には必要ありませんが、NDフィルター、SC・IRフィルターなど、デジタルでも撮影手法のひとつとしてよく使われるフィルターもあります。

超望遠、超広角といった通常のフィルターが取り付けられないレンズに使用できるのも大きなポイントです。

ゼラチンフィルターは光の波長に合わせた特性の強さで細かくラインナップされているので、用途に合わせた選択や、組み合わせて使用する際の計算がしやすくなっています。またその優れた分光特性から、写真撮影以外の用途で使われることも多いフィルターです。

ゼラチンフィルター取付け例

ゼラチンフィルターは、通常の角型フィルターと同じようにホルダーにセットしたり、カットしてレンズの後玉のスリットなどに挿入したりして使用します。

・フィルターホルダー

・フィッシュアイレンズ

・超望遠レンズ