【2025年】オーディオインターフェースの選び方 DTMや動画作成・配信におすすめの4選をご紹介

最終更新:2025/1/4

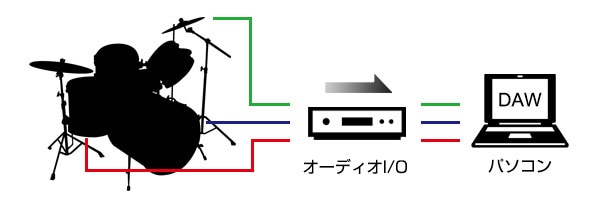

マイクや楽器の音声をデジタル変換し、音楽制作ソフトなどを介して取り込むことができるオーディオインターフェース。パソコンの音声入出力を担うため、オーディオ I/O(インアウト)とも略されます。

高音質な収録を行うには欠かせない機器ですが、DTM(デスクトップミュージック)や歌のレコーディング、動画作成・配信など、目的によって必要な機能も違ってきます。

ここでは、インターフェース機能内蔵ミキサーやレコーダーと併せて、選び方のポイントとおすすめモデルを解説します。

オーディオインターフェースのメリット

音質の改善

オーディオインターフェースで一番最初に挙げられる役割が、音質の改善です。楽器の音や自分の声をパソコンやスマートフォンの入力端子(イヤフォンジャック)や内蔵マイクなどで取り込むと、音質が悪かったりノイズが入ってしまったりします。オーディオインターフェースを使えば、これらの問題が解消できるので、音楽制作はもちろん、動画のナレーション収録やライブ配信などもクリアな音で行えるようになります。

レイテンシー(音声遅延)の対策

オーディオインターフェースはアナログ音声信号をデジタルに変換する際の遅延を緩和してくれます。楽器を演奏する際に遅延が発生すると、実際に弾いているタイミングとずれてしまいます。そのため、弾いたのと同時に遅延なく音が出るオーディオインターフェースは音楽制作、録音の際には必須となっています。また、デジタル音への変換がスムーズに行われることで、ノイズの軽減にもつながります。

モニタリング・ミックス入力ができる

一般的なパソコンの音声端子はイヤフォンジャックのみのケースが多く、端子の規格が合わない音源や複数の音源を収録することができません。また、音質やレベルを聴いて確認しながら収録するのも困難です。オーディオインターフェースは入出力がそれぞれ分かれており、高音質なマイクを繋いでヘッドフォンで自分の声を確認しながら、パソコンで収録というようなことができるようになります。また、入力数が複数のオーディオインターフェースを使用すれば、マイクを2本接続して対談を行ったり、マイクと楽器を接続して弾き語りを収録したりすることができます。

オーディオインターフェースの選び方

■音楽制作(DTM)

オーディオインターフェースを通すことで、音の解像度を高く保ったままパソコン上で録音可能になります。声や楽器の音が聞き分けやすくなり、編集作業もはかどります。

特に重要になるのが、楽器を演奏しながら録音する場合です。オーディオインターフェイスを使用せず、MIDIキーボードなどでリアルタイム入力をすると、実際の演奏に比べ、再生される演奏音に遅延(レイテンシ)が発生する場合があり、パソコン内部での処理に遅れが生じてしまいます。解像度の高い音が録音でき、遅延を抑えてモニタリングしながら演奏音を入力できるオーディオインターフェースはDTMにとって不可欠な機材といえます。

DTMの為のオーディオインターフェースを選ぶ際は、演奏に使用する楽器に合わせた入出力チャンネル数を確認することが必要です。

■ストリーミング配信

使用できるマイクの選択肢が増えるため、「歌ってみた」「ゲーム実況」「ASMR」などのストリーミング配信にも欠かせない存在です。

ループバック機能付きモデルなら、PC上で鳴っている音とマイクの音をミックスして配信できます。また、エフェクター搭載モデルなら、リアルタイムでエフェクトをかけられるため、表現の幅が広がります。PCソフトを利用すると、再生されるカラオケ音源とマイク音にズレが起きることがありまが、オーディオインターフェイスでエフェクトをかける場合は、遅延がなく安心です。また、コンプレッサー機能を使えば、音割れや、音量のバラツキを抑えられるため、ゲーム実況などの配信でも大いに活躍します。

配信に使用するオーディオインターフェースは、前述の機能のほか、PCソフトからではなく本体操作でスムーズにミュートやゲイン調整ができる機種がおすすめです。

DTM関連機器には、オーディオインターフェース機能を内蔵したものもあります。すべてのモデルが対応しているわけではありませんが、使用目的によっては便利な使い方ができます。

アナログ/デジタルの信号変換を主な役割とするオーディオインターフェースは、主な操作はPCソフトが担うため使い方はシンプル。機能が絞られている分、価格も手ごろなものが揃っています。

複数の音源をミックスするミキサーの中でも、パソコンやデジタル音響システムと接続できるモデルはインターフェース機能を内蔵しています。ソフトでなく機器側でのスイッチングやエフェクトの調整機能が充実しています。

内蔵マイクや接続した音源から無圧縮で録音できるリニアPCMレコーダー。パソコンなしで収録が完結するのがメリットですが、オーディオインターフェースとしてパソコンに取り込む用途に使用できるモデルもあります。

オーディオインターフェースは機種によって、マイクや楽器を同時に挿せる入力の数と、音声を同時に出せる出力の数が異なります。ボーカルやギターなど何を録音したいか、また何chのトラックを出力したいかによって選び方が変わってきます。

ひとりで行う録音作業であれば、「2in 2out」のモデルが一般的です。バンド全体や、ドラムの音を収録する場合は、それ以上のin/outが必要になります。

入出力端子は単純に数以外だけでなく、ギターやベースなどの楽器に特化した入力端子や、マイクの音質を向上させるものといった違いがあるため、用途に合わせて選ぶようにしましょう。

▶入力数が多いメリット

バンドなどの複数の楽器や歌を同時収録する場合だけでなく、ドラムのような複数のマイクで音を拾う必要のある楽器の収録に不可欠です。

入力が多ければよく使う楽器やリズムマシンを繋ぎっぱなしにしておけるので、複数の楽器を駆使するDTMユーザーは効率的に収録できます。

▶出力数が多いメリット

ライブなどのシーンでは、パートごとに最適なバランスのモニター用ミックスを送ることで、より息の合った演奏を可能にします。

リズムトラックやシンセ、ボーカルなどトラックを分けてミキサーに送ることで、PAエンジニアによる調整がスムーズに行えます。

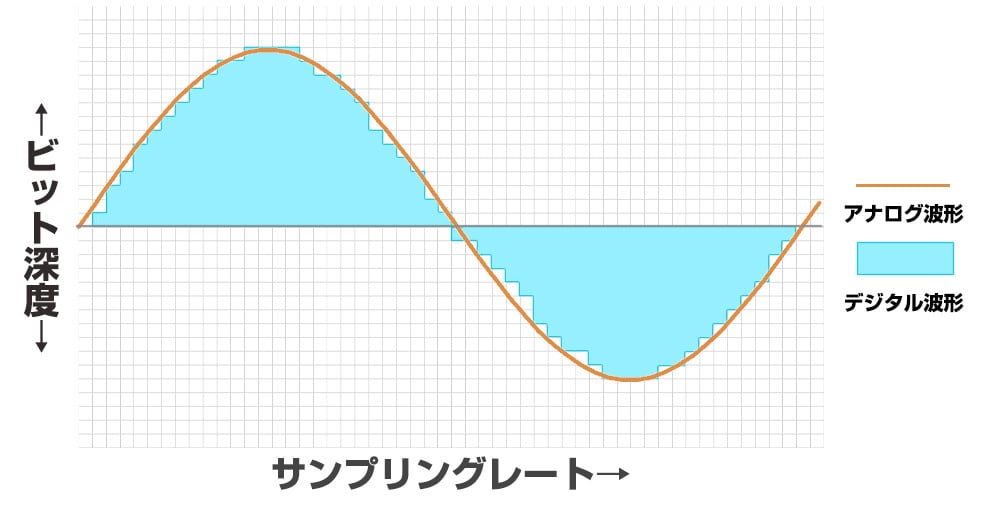

入力性能の高いモデルを選ぶと、音域が広く豊かな音、ノイズの少ないクリアな音で取り込むことが可能になります。スペック上では「サンプリング周波数(kHz)」「量子化ビット数(bit)」で表記され、「96kHz/24bit」以上がいわゆるハイレゾ音源となります。サンプリング周波数やビット数を上げることで解像感が上がるため、曲の編集やマスタリングもしやすくなります。

ただし、ファイルサイズやパソコンにかかる負荷の問題など、デメリットもあります。それらのバランスを取りながら選択していくことになりますが、最初は量子化ビット数は16bitか24bit、サンプリング周波数は44.1kHzか48kHz、96kHzを選んでおけば十分です。

また、オーディオインターフェースにはマイクの音を増幅するプリアンプが内蔵されています。プリアンプの性能によって、ボーカルや配信に乗せる声の品質に差が出ることもあるため、マイクからの入力を重視する場合は高性能プリアンプ搭載を謳ったモデルを選ぶのがおすすめです。

使いたいマイクや楽器とオーディオインターフェース、オーディオインターフェースとパソコンが接続できるかも事前に確認しましょう。機材を接続するケーブルを正しく理解することで、オーディオインターフェースが持つ性能をフルに発揮する事ができます。

パソコンとは基本的にUSBケーブルで接続しますが、USBもType-A、Type-C、Thunderboltなど規格が分かれているため、より高速で転送できる組み合わせがおすすめです。また、USBケーブルで給電もできるバスパワー対応か、コンセントから電源を取るタイプかといった違いもあります。

現在はAppleデバイスと接続して使用するケースも増えていることもあり、iOS・iPadOS対応かどうかも重要視されています。

▶アナログ入出力端子

XLR

一般的にマイクケーブルやキャノンケーブルと呼ばれるXLRケーブルを接続します。

ライン

いわゆるフォーンプラグ用の端子で、TRS(バランス)とTS(アンバランス)があります。

コンボ

XLRとラインどちらにも対応しており、多くのモデルがこのタイプを採用しています。

RCA

オーディオ機器でよく採用される、ピンタイプのRCAケーブルを接続します。

▶デジタル入出力端子

S/PDIF(コアキシャル)

RC端子と形状は一緒ですが、2チャンネルのデジタル信号を伝送するタイプです。

ADAT(オプティカル)

光デジタルケーブル用の端子で、8チャンネルの44.1KHz又は48KHzデジタル音声を伝送可能です。

MIDI

MIDI鍵盤から演奏データを受信したり、MIDI機材に信号を送って鳴らしたりすることができます。

【ポイント2】必要な機能で選ぶ

■オートゲイン

音源からの距離に応じて変化する音声入力レベルを自動的に最適音量レベルに矯正する機能です。人によって声量が異なったり、マイクと座席との距離の違いで声の大きさが変わってしまうという問題を解消できます。

■ループバック

パソコン上の音源を一度オーディオインターフェースに送り、マイクの声とともにパソコンに取り込む機能です。例えばライブ配信などで、オケを流しながら歌いたいといった要望に応えることができます。

■ダイレクトモニタリング

オーディオインターフェースに繋いだマイクや楽器の音を、パソコンを通さずにヘッドホンで聴くことができます。一度パソコンに送って戻すことで発生する遅延と、それに伴ってリズムが崩れるのを防ぎます。

■ファンタム電源

電子回路内蔵のコンデンサーマイクを動かすために必要な電源を供給することができます。「Phantom」もしくは「+48V」のボタンでオンオフを切り替えられ、電源不要のダイナミックマイクを使用する際は切っておく必要があります。

■ミュートボタン

主にライブ配信で使用したい方におすすめの機能です。ボタンひとつでミュートにできるため、万が一のトラブルに即座に対応できます。

よくあるご質問

- オーディオインターフェースがないと楽器・マイクとパソコンは繋げられない?

- ヘッドセットなどを接続するミニジャック等から入力することはできますが、音質は悪くなってしまうため、DTMには不向きです。繋ぎたいのがマイクだけであれば、USBタイプのマイクを使用することで、音質を落とさずに使用できます。

- コンボジャックとマイクはXLR・標準プラグどちらで繋いでも大丈夫?

- コンボジャックは基本的にXLR端子はマイク用、標準フォン端子は楽器(ライン)用として使用するようにできています。

マイクを標準プラグでライン入力してしまうと、正常なゲインで取り込めなかったり、ファンタム電源の供給ができなかったりといった問題が出てきます。オーディオインターフェースでコンボジャックを使用するときは、マイクはXLR端子、ラインは標準フォン端子として使用しましょう。

ヨドバシ・ドット・コム おすすめモデルのご紹介

様々なニーズに応えるおすすめモデルをラインアップ

シンプルでも高音質で幅広いユーザーにおすすめ

スタインバーグ USBオーディオインターフェース [IXO22]

最大サンプリングレート192kHz/24bit解像度のAD/DAコンバーターを搭載。音楽制作過程の全般において、音の微かなディテールを最大限に維持します。ボーカルやスピーチ、アコースティック楽器の表現力を捉えるために、この価格帯では類を見ない高性能マイクプリアンプを搭載しています。

> 詳しく見る

オートゲイン機能で演奏や歌に集中できる

フォーカスライト USBオーディオインターフェース [Scarlett 2i2(gen4)]

Focusriteのフラッグシップインターフェイス「RedNet」と同等の192kHz/24bitコンバーターを搭載。オートゲイン機能を搭載し、どんなマイクでも入力レベルの調整が簡単に。また、秒間最大96,000回のチェックで演奏のクリッピングを防ぐため、演奏に集中することができます。

> 詳しく見る

ライブ配信に最適化された初心者でも使いやすいミキサー

HyperX オーディオインターフェイス [HXR-ADM]

24-bit/96kHz録音に対応し、ほとんどのXLRマイクに対応しているため、スタジオレベルのクオリティの配信コンテンツ制作を可能にします。

3つの入力ソース毎のレベルフェーダー、2つの出力ソース毎のロータリーノブにより、マイク、ボイスチャット、ゲーム音声等、レベルの異なる音声を直観的な操作で視聴者にとって最も聞き取りやすく完璧なバランスにチューニングすることができます。

> 詳しく見る

配信中のコントロールがしやすい多機能ミキサー

ロード 7ch対応音響ミキサー ロードキャスター デュオ [RCDUO]

音声エフェクトやミキサー操作などの機能を自由に割り当てられるSMARTパッドで、配信中の画面・BGM切り替えや効果音といった操作も直感的に行えます。また、ロード製の対応ワイヤレスマイクを2台まで接続してフェーダーに割り当てることもでき、自由度の高いセッティングが可能です。

> 詳しく見る